从V型褶到袋式结构:探寻工程师的设计逻辑演变

在工业设计与工程领域,每一种结构的诞生与演变都蕴含着工程师们无尽的智慧与对功能、美学的不懈追求。从经典的V型褶到新颖的袋式结构,这一转变过程犹如一部生动的设计逻辑进化史,展现着设计理念的发展与技术的革新。

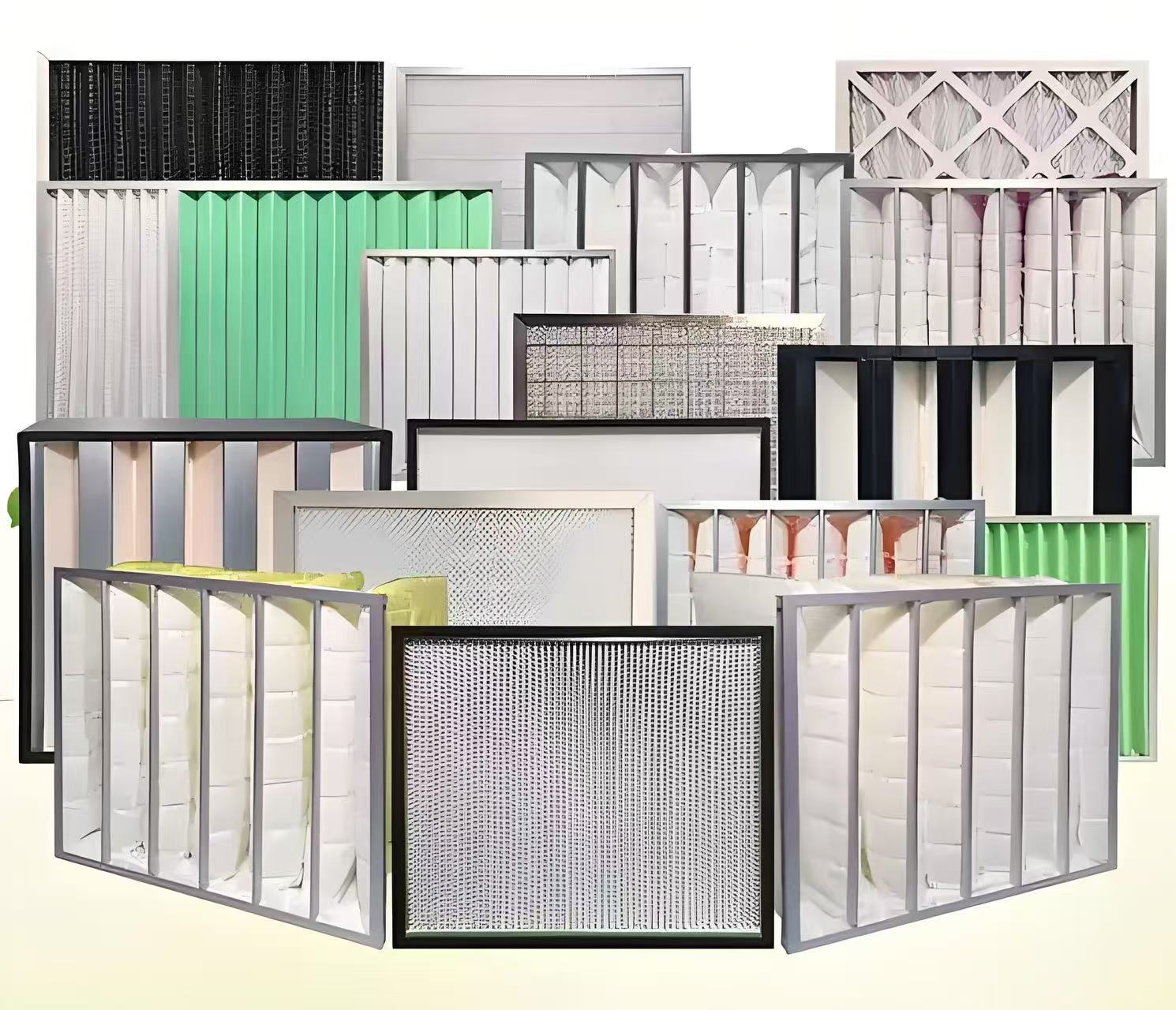

V型褶,作为一种古老而经典的设计元素,最早可以追溯到服装裁剪领域。在服装制作中,V型褶通过巧妙地折叠布料,不仅能够增加服装的立体感,还能在一定程度上修饰人体线条,展现出独特的审美效果。工程师们从中获得灵感,将V型褶的设计理念引入到其他领域。在建筑设计中,一些大型场馆的屋顶采用V型褶结构,利用其独特的力学原理分散压力,增强屋顶的稳定性。这种结构在承受巨大重量时,V型褶的斜边能够有效地将重力转化为水平方向的力,再传递到建筑的支撑结构上,大大减轻了垂直方向的压力。在机械制造领域,V型褶被应用于一些零部件的设计中,例如某些高精度仪器的外壳。通过在外壳表面设计V型褶,一方面增加了外壳的强度,使其能够更好地保护内部精密元件;另一方面,V型褶所形成的凹凸纹理还能起到散热和防滑的作用,提升了产品的功能性。

然而,随着时代的发展和技术的进步,V型褶结构逐渐暴露出一些局限性。在一些对空间利用和灵活性要求较高的场景下,V型褶所占据的空间以及相对固定的形态显得不够理想。例如在一些需要频繁改变内部布局的展览空间或者临时搭建的结构中,V型褶结构的适应性较差。此外,从美学角度来看,随着大众审美逐渐向简洁、流畅的风格转变,V型褶略显复杂的线条在某些场合不再符合主流审美趋势。

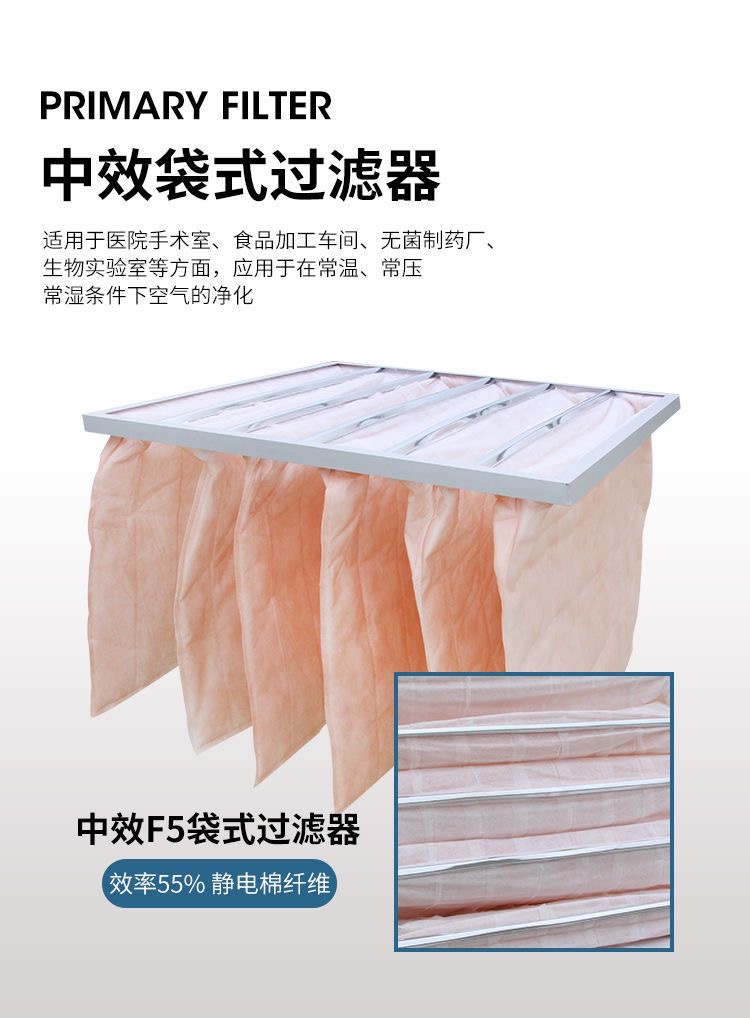

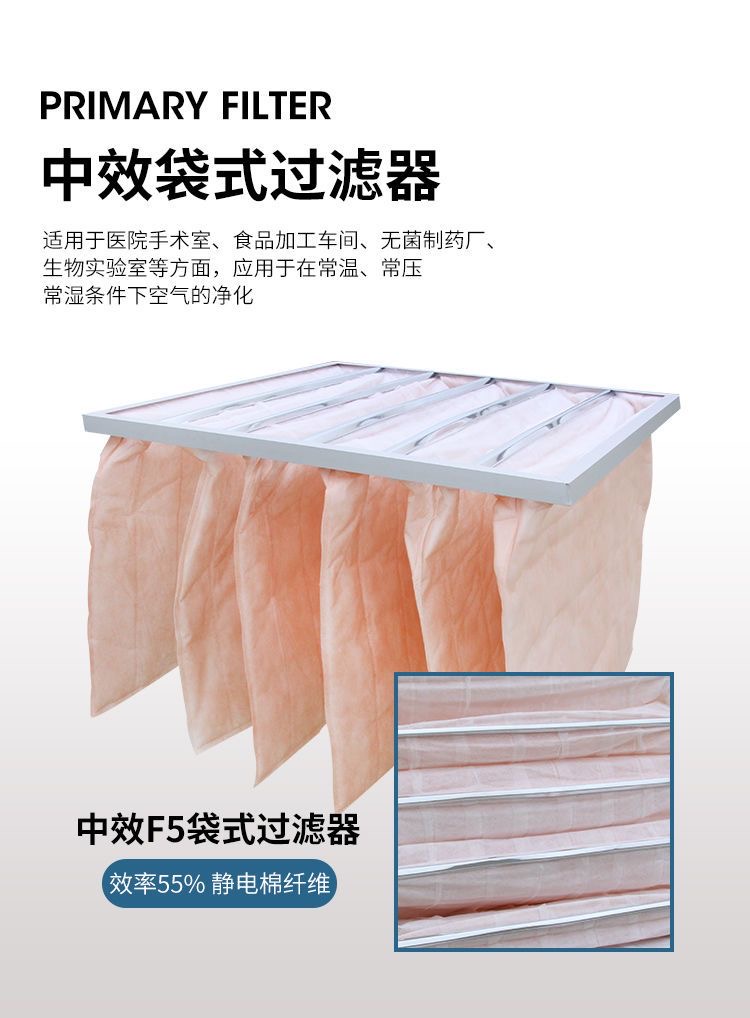

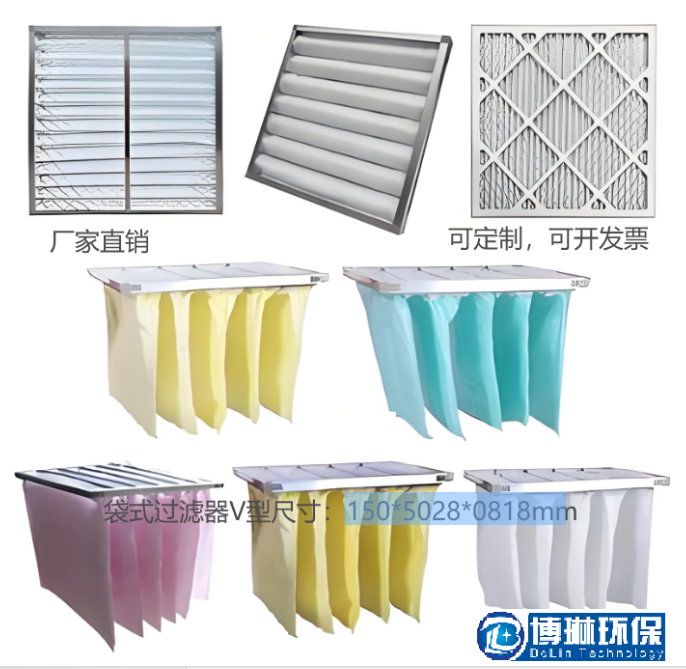

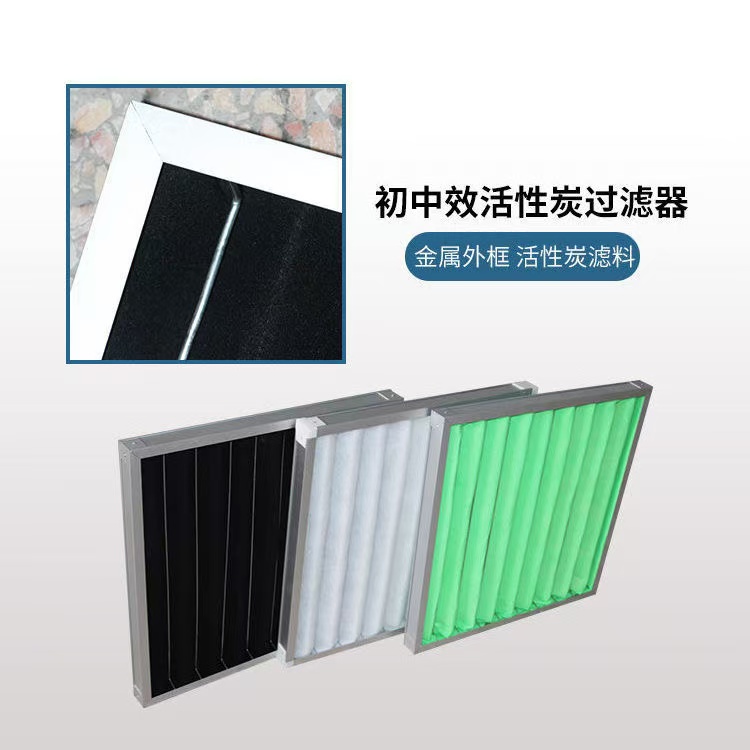

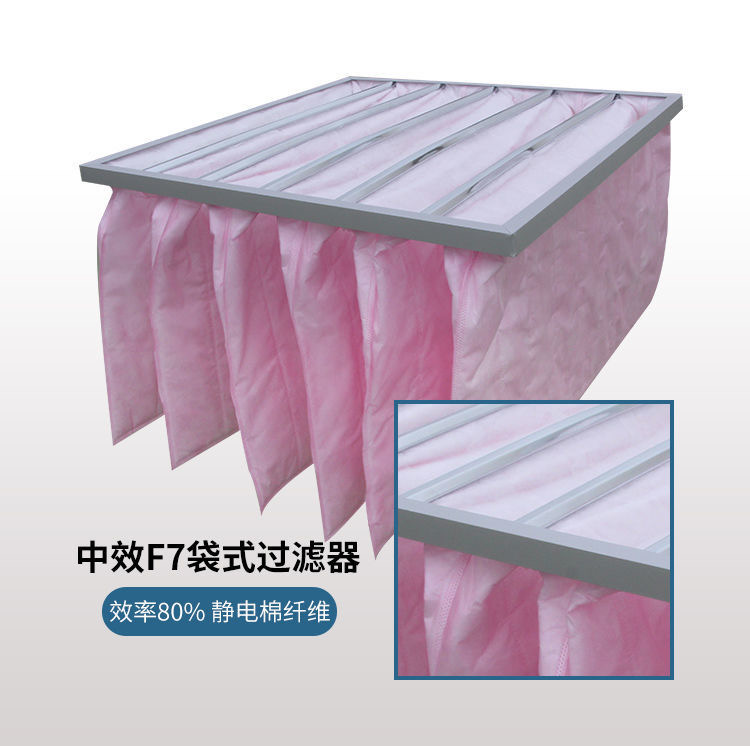

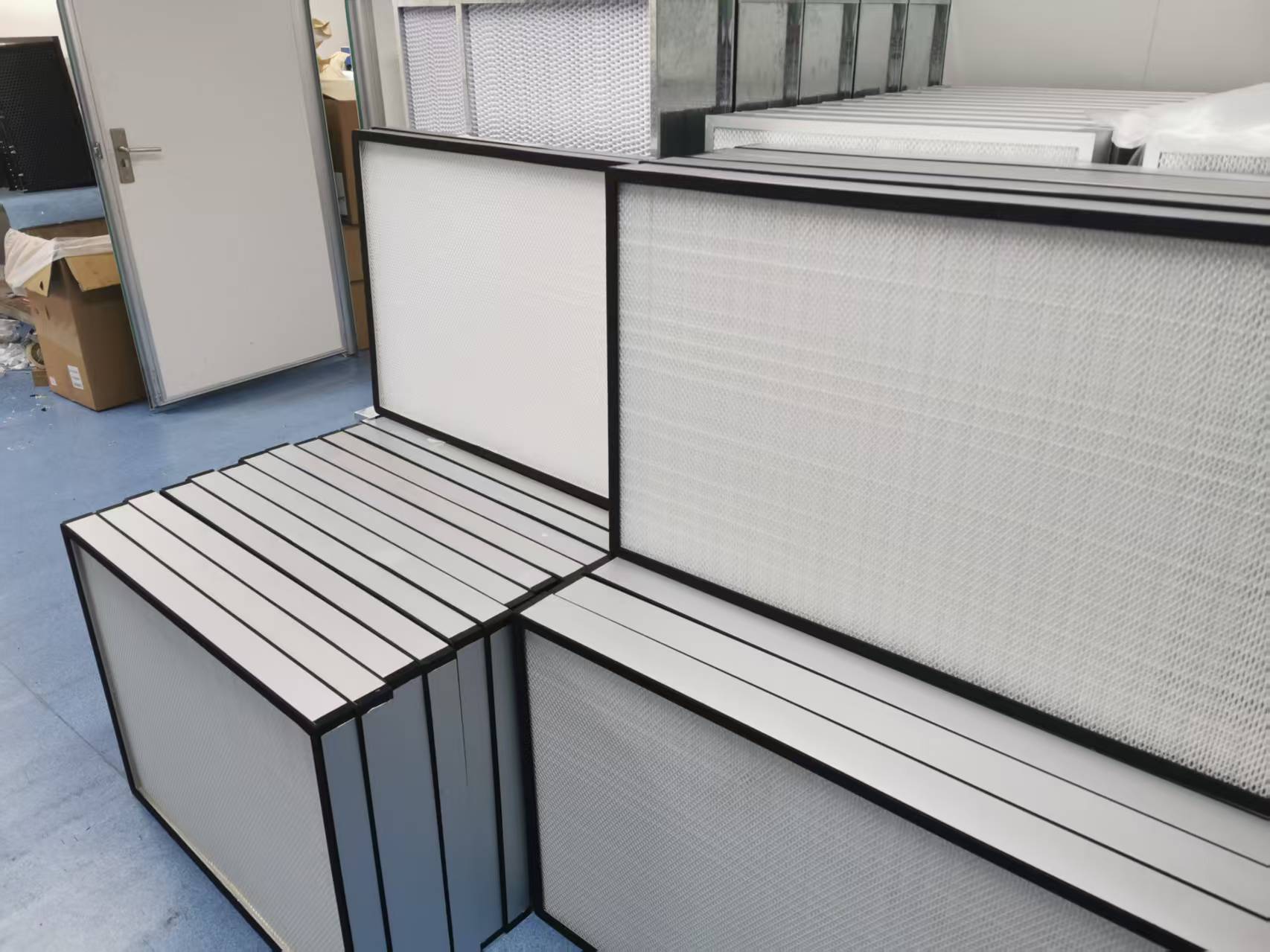

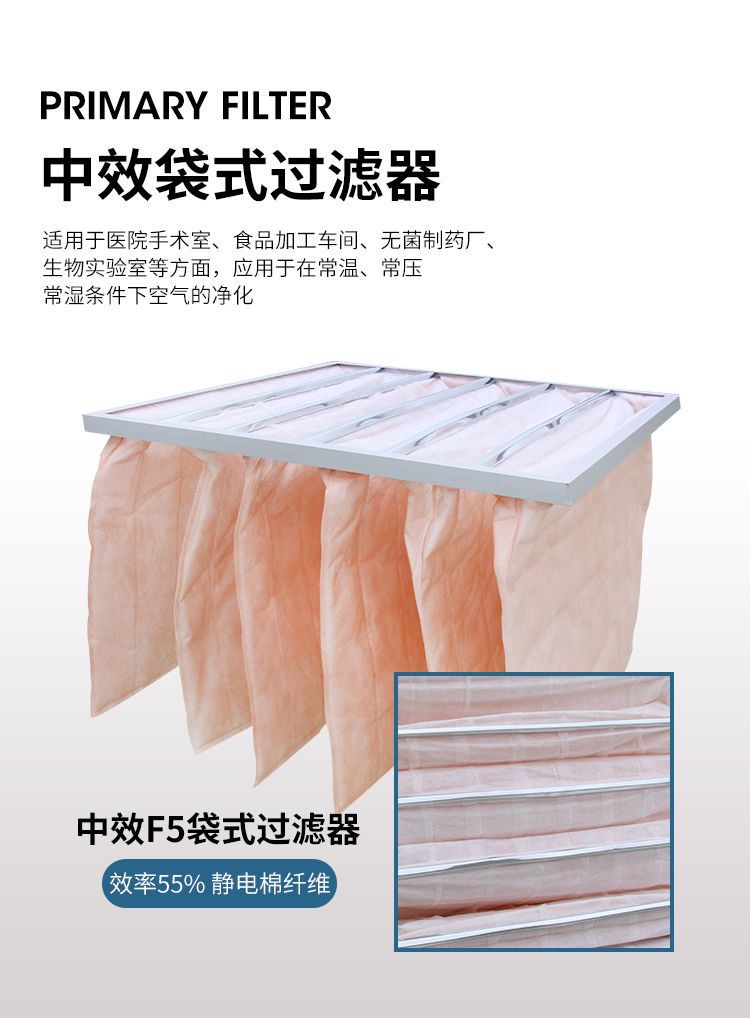

于是,袋式结构应运而生。袋式结构的核心设计逻辑在于其高度的灵活性和空间可变性。它以柔软、富有弹性的材料为基础,通过巧妙的缝合和固定方式,形成一个个独立又相互关联的“袋子”。在建筑领域,袋式结构被应用于一些临时性建筑或者可移动建筑中。例如,一些大型户外活动中的临时展览馆,采用袋式结构搭建,这些“袋子”可以根据活动的需求进行快速组装和拆卸,并且能够通过充气或者拉伸等方式改变形状和大小,极大地提高了空间利用效率。在包装设计方面,袋式结构更是发挥了其独特优势。相比于传统的刚性包装,袋式包装能够更好地贴合产品的形状,减少包装材料的使用量,同时还能提供一定的缓冲保护作用。而且,袋式包装的开口设计多样,方便消费者取用产品,体现了人性化的设计理念。

从设计逻辑的演变来看,从V型褶到袋式结构,是工程师们对功能需求和审美趋势不断深入理解的结果。V型褶注重的是结构的稳定性和装饰性,它通过固定的形态来实现特定的功能和美学效果;而袋式结构则更加强调灵活性和适应性,以满足现代社会快速变化的需求。这种演变过程中,工程师们运用了材料科学、力学原理、人体工程学等多学科知识。在研发袋式结构时,工程师们需要寻找合适的材料,这些材料既要具备足够的强度和韧性,又要轻巧、柔软,以便实现结构的灵活性。同时,通过对力学原理的研究,确定如何合理地分配“袋子”的受力,确保整个结构的稳定性。

此外,设计逻辑的转变还反映了工程师们对用户体验的重视程度不断提高。在V型褶结构的设计中,用户体验更多地体现在产品的耐用性和外观美感上;而袋式结构则进一步关注用户在使用过程中的便捷性、舒适性以及与产品的互动性。例如在一些袋式家具的设计中,用户可以根据自己的需求调整袋子的形状和位置,创造出个性化的使用空间,这种互动性极大地提升了用户体验。

从V型褶到袋式结构的发展历程,是工程师们不断探索、创新的过程。这一过程不仅展示了设计逻辑从注重稳定性和装饰性向灵活性和用户体验转变的趋势,也体现了多学科知识在设计领域的融合与应用。随着科技的不断进步,未来我们有理由相信,工程师们将继续创造出更多新颖、实用的结构,为我们的生活带来更多的便利与惊喜。

请先 登录后发表评论 ~